“自鸣钟”和“眼镜”(关于钟表的内容)钟表的故事 哲理,

【杀书头记·之一】

题解

封控在家,除了读书、看画册、码字以外,什么事也不能干。想写字,地方局促,不能写大字,只有写写小楷,但是医生曾嘱咐我不要用眼过度;看电视,只有惹我生气。转了几圈,还是看书。

我上学年代,遇十年动乱,没有受到正规教育,养成了读书汗漫的习惯。正像我吃东西一样,什么东西都吃,没有一样不喜欢。读书也是,只要看得懂,无论什么学科的,拿起来就看,不喜欢就丢,一本书没有看完就换一本,黄侃谓之“杀书头”。还自以为:“于书无所不读,凡物皆有可观”。

这个毛病直到读研时,导师要我懂得“约”的好处,要“清心寡欲”,不要兴趣太广。所以,后来的二十多年稍稍改了一点。退休以来,又故态复萌了,禁锢的这一个月多,更加变本加厉。所以,不敢说读书,写几篇“杀书头记”,正好与“禁锢记”十篇相表里。

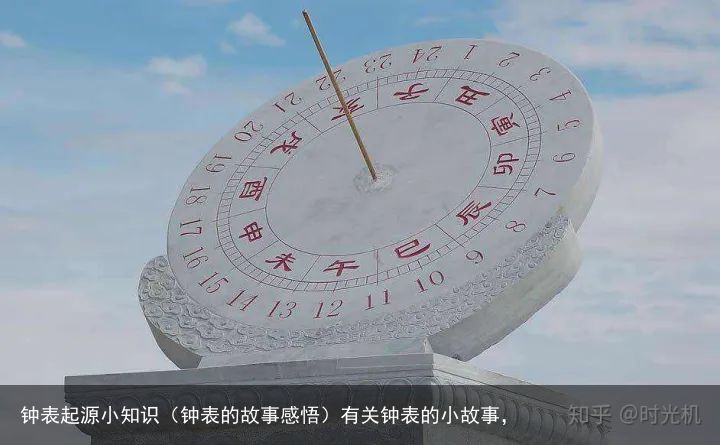

今天读《赵翼年谱》,里面提到他的笔记《簷曝杂记》中有一条“钟表”,颇有意思。

1

“淫巧”的钟表

于是我把那本《簷曝杂记》找来,查到第二卷,果然有“钟表”:

自鸣钟、时辰表,皆来自西洋。钟能按时自鸣,表则有针随晷刻指十二时,皆绝技也。……西洋人远在十万里外,乃其法更胜,可知天地之大,到处有开创之圣人,固不仅羲、轩、巢、燧已也。钟表亦须常修理,否则其中金线或有缓急,辄稍差。故朝臣之有钟表者,转误期会,而不误者皆无钟表者也。傅文忠公家所在有钟表,甚至傔(仆)从无不各悬一表于身,可互相印证,宜其不爽矣。一日御门之期,公表尚未及时刻,方从容入直,而上已久坐,乃惶悚无地,叩首阶陛,惊惧不安者累日。

所谓“御门之期”就是御门听政的意思,也就是“上早朝”。傅文忠公即傅恒,是乾隆宠幸的军机大臣,傅是满洲镶黄旗人,孝贤纯皇后之弟,是乾隆的舅子。因为有了钟表,所以对于自己上朝的时间心中有数,孰知,皇上已经先到了,这成何体统?难怪他要惶恐不安数日。还好乾隆没有怪罪于他,因为傅恒是“自己人”。不过,这件事一定使乾隆不高兴,他是有忧患意识的,满清贵族这么喜欢外国的东西,一定会玩物丧志。满族人昭梿的《啸亭杂录·续录》卷三也有“自鸣钟”条:

近日泰西氏所造自鸣钟表,制造奇邪,来自粤东,士大夫争购,家置一座以为玩具。纯皇帝恶其淫巧,尝禁其入贡,然至今未能尽绝也。

乾隆的庙号是“清高宗”,谥号是“法天隆运/至纯先觉/体元立极/敷文奋武/钦明孝慈/神圣纯皇帝”,长达二十五个字。所以清人称他为“纯皇帝”“纯庙”。

对于这位“纯皇帝”我的看法有些变化,小时候听祖父讲“乾隆皇帝下江南”的故事,觉得他很有本事。读大学以后受鲁迅影响,对他没有好感,甚至连他下令编撰《四库全书》,也觉得是为了“统一思想”,聚书殆同焚书。另外,总觉得他自称“十全老人”未免说大话,尤其对他题在故宫藏的历代名人字画上的“乾隆御笔”极为厌恶。近年来,看法渐趋平和一些,虽然对于皇权社会的专制特性之认识没有改变,但是一个处于“盛世”的皇帝与末世昏君,毕竟还是有区别的。

乾隆在位期间曾经五次普免天下钱粮,三免八省漕粮,减轻农民负担。征讨与羁糜并用,妥善处理了西藏与新疆问题,使清朝的版图扩大了不少,这些都是历史事实。乾隆一朝那么多的文人对他服服帖帖,写了那么多的应制诗、唱和诗、颂祷诗文,虽然这些都是为了应付他,但不可否认的是,也有真心地歌功颂德的。

文人们愿意这样做,总是有一定道理的。当然,乾隆所做的一切都是为了他的核心利益——巩固统治。由于他对于世界了解太少,又怕臣子和百姓受到“泰西”思想的“毒害”,所以他对于一切外国的东西都加以拒绝,防患于未然。下令禁止钟表进口就是一例。说西方的物质的东西是“淫巧”,思想的东西是“精神污染”,这是中国统治者一贯做法。我年轻时经常听到的“资产阶级腐朽的生活方式”、“要防修反修”等等都是。可是,这些东西怎么能禁掉呢?所以,以乾隆之权大,也拿它们没招,“至今未能尽绝也”。

这种状况到晚清时期,越演越烈,一边是闭关锁国拒绝改革,一边是那些颟顸昏聩的王公贵族通过各种途径搞洋货到家。他们拒绝的只是西方“邪恶”思想,害怕的只是自己丧失特权。好玩的东西谁不喜欢?文革中江青之流为了防止人民受西方的“腐朽的意识形态”的影响,禁止百姓接触西方的书籍电影戏剧,他们自己却骄奢淫逸随心所欲地支配一切。倒是像林则徐那样主张“抬眼看世界”的清官从来不稀罕这些东西。

写到这里,我忽然又想到乾隆与眼镜的故事。于是又找到另一本书。

2

“何须此,不用他”

刘成禺《世载堂杂忆》有一篇《和珅当国时之戆翰林》,“戆翰林”是指洪亮吉和孙星衍:“乾隆朝和珅用事,常州诸老辈在京者,相戒不与和珅往来。北京人呼常州人为戆物,孙渊如、洪稚存其领袖也。”这两人都是常州人,他们都是进士出身的翰林,打心眼里鄙视和珅,坚决不与他同流合污,所以总是吃亏。相反,有两个人却做人乖巧,那就是毕沅与阮元,他们与和珅关系好。所以两个人官做到封疆大吏,权势远远超过孙、洪。虽然后来,“和珅跌倒,嘉庆吃饱”时,毕沅受到牵连,死后还被查抄,但当时却实在得了好处。

和珅这个人,有自知之明,他确实贪财,但他看重读书人:“和珅气焰熏天时,最重翰林。翰林来,无不整衣出迎,而翰林多相戒不履其门。”

有一次和珅生辰,派人邀请在京的翰林登门拜寿。翰林们约好于那一天在松筠庵聚会,“松筠庵”是明代杨继盛的祠堂,其寓意可想而知。大家相约:“今天如果有一人不来的,一定去给和珅拜寿了。”阮元也只好到场。中午时,一个姓李的花旦来找阮元,说:“我今天在某处唱我的拿手戏,要请阮大人去捧场。”硬拉阮元同去,别人也不好阻拦。谁知出门后,轿子直抬到和珅府上,和珅亲自出来迎接,说:“翰林来拜寿者,君是第一人”。

清朝的规定,翰林出身的官员要参加“翰詹大考”,考的内容也是诗赋文章。刘成禺继续写道:

大考翰詹,伯元(阮元)先得题目,和(珅)密告之也。时西洋献眼镜,乾隆帝戴之,老光不甚合,乾隆曰:“不过如此。”和(珅)知诗题为《眼镜》,得“他”字(以“它”字为韵脚——笔者注);镜不甚合皇上用,为最重要。故伯元《眼镜》试帖(诗)首联云:“四目何须此,重瞳不用他。”伯元得眼镜关节,人尽知之;皇帝不合用,而以“何须此,不用他”六字合圣意,则人有不知者。孙、洪、阮、毕并重一时,但气节独归孙、洪,官爵皆归阮、毕;尚气节者固甘为戆物也。

读到这一节,我在想,世事、史实也“不过如此”,主要看你怎么选择,有人讲实惠,有人要“气节”,所以“甘为戆物”也是一种选择。

不过,阮元、毕沅是有本事的人,作为封疆大吏,两人的官也做得也不错,更重要的是他们做了许多有益的文化事业,贡献可能超过孙、洪两位。阮主编《经籍纂诂》、校刻《十三经注疏》、汇刻《皇清经解》,学问渊博,书法精通,一生做了无数事业;毕沅有一部《续资治通鉴》,还有《传经表》《经典辨正》等传世。他们都是因“立言”而不朽的人士。这是今天那些钻营有术、经济无方、惟知鹦鹉学舌喊口号说套话,而且经常念白字读破句的衮衮诸公所无法梦见的。

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫