马鸣店铺︱怀念,阿根师傅的修钟表店(附诗一首)(修理钟表店)维修钟表店,

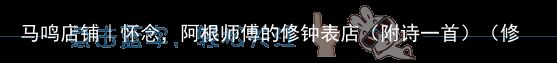

▲马鸣老街上的修钟表店

马鸣老街上的修钟表店

马鸣村人

20世纪五六十年代,有“四大件”之说,分别为缝纫机、自行车、手表和收音机。谁家要是有了这“四大件”, 那是比较富裕的人家,连嫁娶都不用愁。假如拥有一块上海牌手表,更是身份的象征。80年代改革开放后,手表已相当普及,修钟表的生意自然也逐步好起来。

马鸣老街上的修理钟表的店也出现在这一时期,位于老街南端朝西、屠云洲房子的北隔壁、现仓流卿房子中。店主叫沈根泉,老百姓都称呼他“阿根师傅”,是附近德清县天皇殿村荷花池头人。据说这位阿根师傅是文革后天皇殿村的第一位高中毕业生。在当时知识文化普遍较低、读不起书的年代里,能读到高中毕业的人少之又少。凭借较高的学历,高中毕业后,阿根师傅曾到天皇殿小学教书,当代课老师,后学起了修钟表的技术。

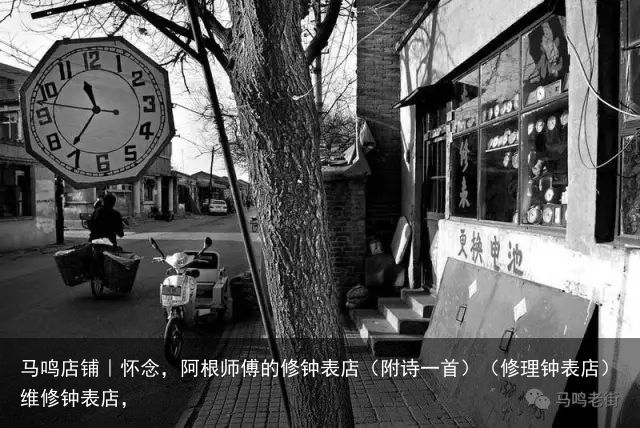

(网络图片)

在阿根师傅的修钟表店里,摆有一张长方形的桌子,放在窗口,为了修理钟表时有足够的光线。桌子上放有几个盒子,桌子下有几个一格一格的小抽屉,装有修理用的螺丝刀、万用表、小锤子、退磁器、电焊枪、吹嘴等工具和各种机芯、表带、电池、螺丝、齿轮等小配件。修理技术主要包括“粘、补、焊、驳、种”五法。修钟表的时候,总是要紧闭一只眼,另一只眼套上一个放大镜。修钟表不同于别的行当,它是一件技术要求非常高的“细磨活儿”,细密、精确胜过绣花,要屏气静心,用最准确的动作来操作,不能有丝毫的闪失。因此,有人称修表匠是方寸世界里的“艺术家”。

(网络图片)

阿根师傅骑着自行车来往马鸣,身上背有一个小包。平时路过一些村坊,也会有人叫住他,哪块表哪个钟坏了要请他修理一下,他便把钟表放进包里。修好后,他会送上门,并耐心地向顾客解释坏在哪里,换了哪个零件,哪里上了点油,服务很周到。

进入21世纪,手机进入千家万户,许多人已不戴手表,修钟表生意日渐冷谈。不久阿根师傅的修钟表店关门,后来开起了丝绵厂。

附录:

忆堂哥沈根泉

——永远活在我心中

少年知哥勤读书,是在名牌德一中。

县城遥远少回家,咱队第一秀才郎。

返乡担任民办师,辛勤耕耘十余载。

名不虚传教绩辉,只因计生被辞退。

聪明好学自成才,裁剪钟表样样会。

马鸣村里钟表匠,四邻八方远名扬。

还有一手好厨艺,名菜名饭香百里。

乡里乡亲办喜事,叫声阿根就能行。

时代变迁节奏快,生活所逼又改行。

家庭责任挑大梁,为了生活又经商。

蚕茧丝绵又一行,自产自销天天忙。

哥弟情谊深如海,七七事变代课师。

七八春节送弟行,唯哥陪我到县城。

临行赠弟诗一首,勉弟力当优秀兵。

清明一别成千秋,哥的英名永不朽。

(本诗来源:沈兴龙的博客)

(网络图片)

《马鸣老街》微信公众号

主 办:马鸣老街文学社

社 长:蔡国其

本期编辑:朱嘉蓓

马鸣老街文学社简介

马鸣老街文学社系马鸣籍文学爱好者自愿、自发组织成立的村级民间文学社团。现有会员25人,专攻历史文学研究,致力于诗歌、散文、故事等各种文学形式的创作。

马鸣老街文学社旨在凝聚文学人才,倡导民间阅读和写作,形成优良的学风民风,助推马鸣村文化事业的发展,加快马鸣美丽乡村建设。

致读者:

如果你是马鸣村(包含历史上属于马鸣村的现马鸣周边一些村坊)人,并且爱好阅读或写作,或在音乐、美术、摄影等方面有专长,都可参加马鸣老街文学社。

有意者可在下面留言,并告知联系方式。

敬请关注马鸣老街

(扫描或长按二维码,关注“马鸣老街”)

为小编的分享——

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫