重建:德国钟表的故事(德国钟表博物馆)德国钟表故事简介,

约1900年左右的朗格制表工坊。

2015年8月底,在距离德累斯顿大众汽车厂不远的一处博物馆里,我们看到了尺幅惊人的全景画。这种古老的视觉奇观在中世纪的欧洲宫廷中一度非常流行,画家在圆形房间的墙壁上绘制壁画,观众可以沿着墙壁或站在房间中心的高台上浏览360度全景画面。

曾经在德累斯顿生活过的艺术家亚德加·阿斯司(Yadegar Asisi)重新发掘了这一古老技艺,加上了新的制作技术,在原来储藏煤气的圆形石室墙壁上重构了1863年某一天的德累斯顿市容。石室中心的高台对应德累斯顿宫廷教堂的钟楼位置,观众站在上面,可以俯瞰月光下的城市,等眼睛适应了暗淡的光线,150年前德累斯顿鳞次栉比的屋顶和马头墙就会慢慢浮现出来。待暗夜淡去,黎明到来,阳光自东向西照亮城市和郊野,老王宫(博客,微博)的赫斯曼斯塔楼就近在眼前。和18世纪通常的情况一样,这座引人注目的塔楼上装着一块圆形时钟,钟盘是红色的。

红色钟盘背后有一座小房,里面运行着巨大而结构复杂的计时装置。通过塔楼内部的楼梯,萨克森王国的宫廷制表师可以进入小房,对时钟进行日常维护和调校,保证时钟准时运转。

钟的记忆

全景画上的王宫和塔楼非常古老,其建筑历史最早也许能追溯到13世纪。如今那里是德累斯顿的老城中心,由许多宫殿、教堂、歌剧院和美术馆构成的一座辉煌城市的记忆源头。其他建筑的历史都要比王宫年轻得多,不过这取决于我们如何理解时间。关于这一点,赫斯曼斯塔楼和红色大钟看到的事情,和游人在匆忙中看到的一切会有很大的不同,毕竟,德累斯顿是一个数次被毁又迭经重建的城市。

德累斯顿距离柏林200公里,位于今日德国的东部边境,是德国第三大州萨克森州首府。普鲁士统一德国之前,这里是萨克森王国国都所在地。17世纪,雄心勃勃的萨克森国王“强者”奥古斯丁同时兼领波兰国王,将德累斯顿从政治和文化上带入前所未有的高峰。这块易北河畔的狭长谷地,从此不再是神圣罗马帝国的边缘地带。财源从周边的矿山乃至波兰流向德累斯顿。文艺复兴风和巴洛克风的宫廷建筑和公共设施,在原有的罗马风和哥特风建筑旁拔地而起。和同时代欧洲的地方统治者一样,“强者”奥古斯丁倾慕法国文化,参观过路易十四的凡尔赛宫。在德累斯顿,他花十年时间兴建了茨温格宫。进入这座宫殿标志性的王冠大门,开阔的庭院中,宫殿和绿地严格对称,立刻让人想起了凡尔赛宫的布局。

在随后的两个世纪里,奥古斯丁和他的继承人继续兴建德累斯顿。这里的商业日趋繁荣,来自临近小镇迈森的白瓷给国王们带来不尽的财富。一部分财富为德累斯顿增添了许多新文艺复兴式和新哥特式建筑,它们共同点缀着易北河两岸的天际线;另一部分转化为精致的文化品位,让歌剧在德累斯顿盛极一时;还有一部分财富转化成了探索科学,特别是观测天文、绘制地图和制造计时工具的动力。

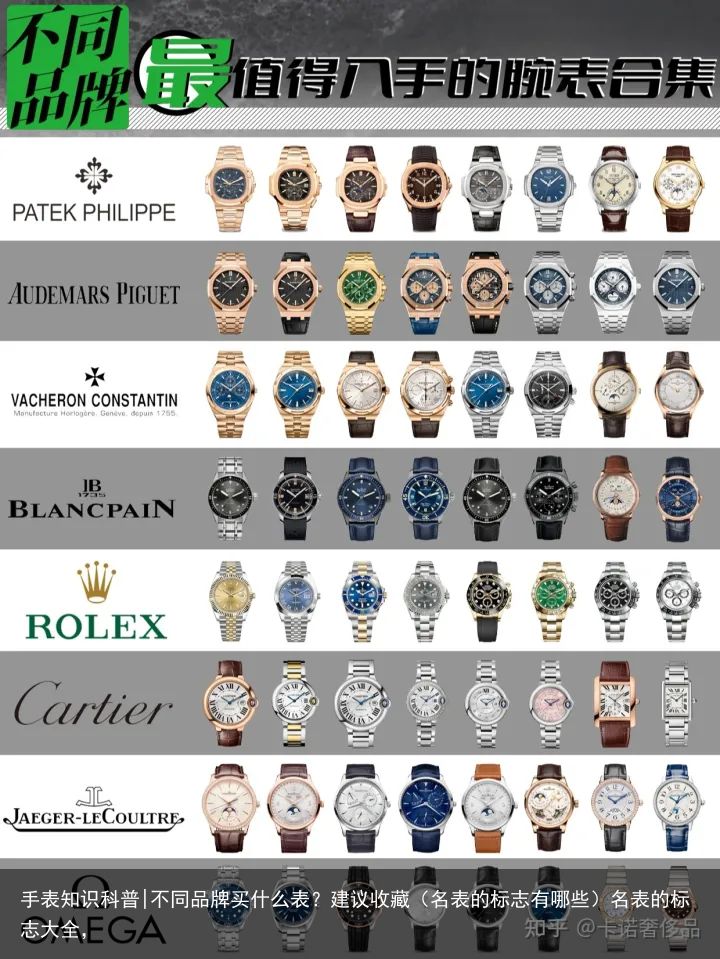

从一开始,茨温格宫大门左侧的宫殿就是国王的数学和物理学沙龙。如今,那里的钟表收藏颇负盛名。藏品数量虽然不多,却完整勾勒出钟表制造技术和德累斯顿钟表业的发展历程。从高达数米、笨重的外壳上雕刻着繁复花纹的落地钟,到2012年出厂的朗格1腕表,大多数计时器至今还能正常运转。这些时间机器利用精巧的机械传动装置,将时间划分为秒、分钟、小时、日、周、月、年,如此循环往复。从1831年开始,它们与赫斯曼斯塔楼上的大钟一样,由王室钟表匠约翰·克里斯蒂昂·费列特里希·古特凯斯负责维护。制表手艺世代相传。王室钟表学徒费迪南德·阿道夫·朗格后来娶了古特凯斯的女儿,开始和岳父研制更加小巧便携的怀表。茨温格宫里至今保存着他们的早期作品,表盘上刻着古特凯斯和朗格的姓氏。这就是德国商业制表的源头。

So It Goes

如果钟表不仅是机械动能的存储和释放,而像科幻作家描述的那样,也有情感和记忆,它们的记忆也许会有两种。第一种见证了生命个体的消失:时间像离弦之箭,一去不返;第二种则见证了人类如何在智慧和愚蠢之间摆动,历史像钟摆一样循环往复。

1845年,朗格离开茨温格宫的科学沙龙,在德累斯顿东北方向30公里外的格拉苏蒂小镇开办了钟表作坊。小镇位于厄尔士山脉。在19世纪的后50年终,朗格的学徒和员工逐渐成长,其中一些自立门户,逐渐形成了完备的钟表产业链。这里很快成为德累斯顿乃至莱茵河以北地区的钟表制造中心。

观看这一时期制造的怀表,人们经常会产生奇特的心绪。它们精密却不乏感情。传统制表非常耗时,钟表匠是从原料开始制造零件,打磨、雕刻、组装,一个人完成全部工序。手工劳动在每一件钟表上留下了非常个人化的痕迹。直到19世纪下半期,由于铁路运行需要更精密的时计,情况才开始发生变化。精确、标准化和规模生产成了最迫切的需求。实用取代个性,成了最高准则。

说来荒唐,推动钟表业快速发展的另一大原因竟然是战争。在热兵器时代,大军作战需要精密部署、协调行动,精确掌握时间对把握战机至关重要。战争对钟表产生了大量需求。第一次世界大战时期,接受军方订单是欧洲很多表厂扩大产能的重要原因,朗格表厂也不例外。讽刺之处也正在这里:战争最后将摧毁一切,从人到钟表,无一例外。

两百年来,德累斯顿的历史就是“建造-毁灭-重建”的循环。“强者”奥古斯丁将这里变成“易北河上的佛罗伦萨”之后,战争、大火和洪水连绵不断,德累斯顿一次次变成废墟,又一次次从废墟中得以重建。赫斯曼斯塔楼上的红色大钟居高临下,目睹着一切,其记忆应该也会在悲剧和欢乐之间循环往复。然而,随着1945年的到来,循环被终止了。

1945年初,第三帝国的军队正在从东西两线向本土撤退。苏联红军兵锋已经越过华沙,正向德国边境推进;美军攻入捷克,即将抵达布拉格。为在德国东部制造混乱,2月13日到15日,盟军飞机对德累斯顿进行了无差别轰炸。两天时间里,2.5万人死亡,1.4万栋民宅、72所学校、22家医院、19座教堂、5个影剧院、50家银行和保险公司、31家百货公司、31家大型宾馆、62座行政大楼以及德累斯顿引以为豪的光学产业,被炸成了一片废墟。

库尔特·冯古内特是一名被德军俘虏的美军士兵,空袭时被关押在德累斯顿一家屠宰场的仓库里。他是大轰炸中幸存下来的7名美军战俘之一。1969年,也即轰炸发生24年之后,冯古内特出版了《第五号屠场》。三个单词组成了这本小说的主题:So It Goes(事已至此)。

事已至此:高爆弹和燃烧弹爆炸,着弹点附近的空气被加热到1500摄氏度,产生真空,冷空气补充进来的过程中会形成致命的旋风。这是饱经战争的德累斯顿从来没有经历的战争,德累斯顿再度被以一种无法想象的方式摧毁了。王宫不远处的德累斯顿圣母大教堂,1743年落成后就被称作欧洲最美的新教教堂,在轰炸后产生的高温中,砂岩建造的教堂崩塌了。教堂门前的马丁·路德像滚落在地上,仿佛在亲吻德累斯顿炙热的地面。

事已至此:在瓦尔特·朗格漫长的一生中,大多数关键时刻的遭遇都是命中注定的。他生于1924年,作为朗格表厂的第四代传人,他被送去奥地利的钟表学校学习制表时,世界大战已经爆发。1942年,也即第三帝国军队开始收缩防线的时候,他不出意外地被征召入伍,随后开往东线作战。

战争后期特别是撤退时期征召的士兵通常年龄小、训练不足,被匆忙派去补充兵员损耗最严重的单位,因此被军事史家称作炮灰部队。瓦尔特·朗格在二战中两次受伤。但和冯古内特一样,他也是劫后余生的幸运者。

1945年5月初,瓦尔特·朗格在表厂不远的医院里治疗腿伤,父亲为他请了7天假。假期结束的前一天,也就是1945年5月8日,盟军飞机最后一次轰炸德累斯顿周边地区,格拉苏蒂也在受攻击的城镇之列。包括朗格表厂在内,整个镇子都被摧毁了。

第三帝国在这一天宣布投降,欧洲的战争结束了。发展了整整一百年的德国钟表业就此清零。

复兴故事

西班牙超现实主义画家达利描绘过一些奇怪的梦境,变形的钟表总是在其中反复出现:钟盘像正在融化的冰淇淋,黏着在树枝、石头甚至马背上,暗示时间停止或进入了另一种状态。

要是人们在轰炸之后来过德累斯顿,达利的画就不会显得那么超现实了。轰炸后的高温导致金属变形融化,一些塔楼上的大钟也未能幸免,由于不同部位融化程度不一致,它们的确就像达利笔下的钟盘一样,黏糊糊地耷拉在墙上(如果墙还在的话),仿佛要从那里流淌下来。

战后,时间也的确进入了另一种状态。长达几十年时间里,老王宫的残垣断壁一直耸立在德累斯顿市中心。很多老照片上都可以看见赫斯曼斯塔楼残破的外立面。重建时快时慢(老王宫到2005年,也即战争整整过去60年、德国统一25年后,才完全修复)。战后欧洲的政治情况拖延了德国恢复的速度。国家被一分为二,德累斯顿所在的民主德国属于社会主义阵营,德累斯顿过于完整的历史传统如今变得不合时宜,仿佛是人们迈向未来的一个障碍。巴洛克风格遭遇了最彻底的抛弃。在老城外围,至今可以看到一些方方正正的公寓楼,灰色的外墙上没有任何曲线或装饰物。从任何一个曾经的社会主义国家来到德累斯顿的游客,对这种建筑风格都不会感到陌生。

建筑风格的巨变是整个社会被重新组织的美学表征。这和钟表的发展历史没什么两样。钟楼被怀表取代,怀表又被腕表取代。从表面看,钟表的功能并没有发生变化,但在表盘之下,整个机芯都被重新设计过了,零部件按照不同的原则被制造和组装在一起。

说到钟表,德国的私人表厂被民主德国没收后,统一合并为格拉苏蒂人民表厂。这里仍然是德国制表业的基地,负责制造面向欧洲社会主义国家工农兵消费者销售的廉价腕表。

2015年8月27日,我在格拉苏蒂镇碰见瓦尔特·朗格的时候,本想问问他,在人民表厂将近50年的历史上有没有生产过让他印象深刻的表款。但他太忙了。德国总理默克尔那天来为朗格表厂新落成的厂房剪彩。厂房分两部分,分别是一栋三层楼房和一栋五层楼房,风格高度简洁,其中一栋楼房里有一座曲线形的楼梯。就在楼梯下狭小的前厅里,默克尔发表了简短的演讲。演讲结束后,瓦尔特·朗格陪默克尔参观了新的工作间。

默克尔在演讲中向瓦尔特·朗格表示了敬意,并不止一次提到德国钟表的复兴。复兴是毋庸置疑的:今天的格拉苏蒂镇有11个钟表品牌,1800名居民里,有1500人在表厂上班。不只是格拉苏蒂小镇。德累斯顿如今是德国举足轻重的工业和研发中心,2014年的经济增长率高达17%。宫殿和教堂都按照原来的式样,在原址上得到了重建。游客正回到德累斯顿。

在柏林墙倒塌、两德统一25年之后,很多前民主德国地区还没有从历史的阴影中走出来。格拉苏蒂和德累斯顿的故事太珍贵了。

瓦尔特·朗格也的确值得德国总理向他表示敬意。1945年格拉苏蒂镇被轰炸夷为平地之后,朗格家族曾经三次试图复兴朗格表厂。第一次尝试终结于表厂国有化,第二次尝试终结于整个传统钟表业的危机,第三次发起尝试的时候,瓦尔特·朗格已经65岁,是居住在慕尼黑附近一个小镇上的普通退休老人。刚刚从石英危机里解脱出来的传统钟表业,眼看复兴有望,一个为瑞士钟表品牌工作的德国人找到瓦尔特·朗格,邀请他恢复家族品牌。他回到格拉苏蒂镇的时候,这里正处在晚期社会主义特有的萧条中。

1990年12月7日,也就是费迪南德·阿道夫·朗格1845年在格拉苏蒂镇创办表厂的同一天,瓦尔特·朗格重新注册了朗格表厂。15名工人被送到瑞士学习制造现代高级腕表。4年后,朗格表厂推出了朗格1。这块腕表有两个标志性的长方形日期窗口。去过茨温格宫数学和物理学沙龙的游客都知道,窗口造型来自19世纪末宫廷制表师特意为德累斯顿森帕歌剧院制造的一款挂钟。挂钟是应“强者”奥古斯丁的儿子奥古斯丁二世的要求设计的。当时萨克森国王正为演出时观众不断打开怀表看时间的“嗒嗒”声困扰不已。

从2006年起,朗格开始支持德累斯顿州立艺术收藏,支持修复博物馆。历史的钟摆又摆回来了。2013年,数学和物理学沙龙所在的宫殿经历7年翻修后重新开放,“由德累斯顿到格拉苏蒂”是其常设展览。这是朗格的渊源所在。

没有18世纪萨克森人对科学的好奇心,就不会有厄尔士山脉里的德国制表中心。而瓦尔特·朗格的坚持改变了今天的格拉苏蒂镇。他已经91岁了,在朗格表厂里没有任何股份,仍然一个人住在慕尼黑附近的普福尔茨海姆。如果朗格表厂需要他,他会开上自己的老式敞篷车,独自上路。从普福尔茨海姆到格拉苏蒂镇的路途不算太远,但加上路途中休息,总要花去他两天时间。

参观过新厂房,我问瓦尔特·朗格,如今的制表工艺和他在奥地利钟表学校里学到的有什么不同。

“朗格是一家注重传统的表厂,钟表的工艺并没有发生太大的变化”,他把轻微颤抖的手指放在桌子上,平静地解释说。在他那个年代,钟表匠必须亲手制作零件,而如今有数控机床的帮助,制表师只需从加工好的零件开始工作。

瓦尔特·朗格说这些话的时候,我一直在看他脸上刮胡子留下的两道伤痕。他已垂垂老矣:无论从哪个方面来说,钟表都比人的肉身更坚固恒久。但毕竟只有人才有灵魂。作为萨克森宫廷制表师费迪南德·阿道夫·朗格仅存的后人,瓦尔特·朗格没有辜负自己的姓氏。

支付宝扫一扫

支付宝扫一扫 微信扫一扫

微信扫一扫